地形プロセス研究において最も重要なのは、どのような様式・速度で地形が変化しているかを、現地で直接測ることです。そのため、地形学研究室では、日本及び世界各地に観測地を設置し、地形の季節変化や経年変化を観測しています。観測項目には、地形そのものの変化(岩石の風化・侵食、土砂移動、地すべり変位、永久凍土の破壊・変形等)に加えて、原因となる気象・水文要素(気温、地温、降雨、積雪深、土壌水分、地下水位等)が含まれます。

(参考)地形分野紹介ポスター(PDF)

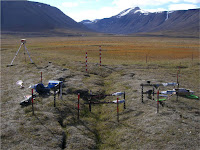

北極圏スバルバール諸島での周氷河プロセス観測

国際永久凍土学会周氷河環境研究グループの中心プロジェクトとして、スバルバールにモデル実験地を設置し、観測手法や装置の改良・統一化を推進しています。岩石の凍結破壊、ソリフラクション、多角形土の破壊、岩石氷河の変形等、様々な周氷河プロセスを観測しています。左の写真では多角形土の破壊発生と地中の氷楔の発達のモニタリング、右の写真では、岩石氷河内部での永久凍土の変形を調べています。ここでの実験結果に基づいて、地球上に広く観測拠点を展開する計画です。

日本アルプスでの斜面プロセスの観測

南アルプスの高山帯で起こっている様々な斜面プロセスを観測し、高山の侵食過程を調べています。写真は、2010~2017年に実施した、アレ沢崩壊地における多角的な落石モニタリングを示しています。亀裂変位計でクラックの成長,落石トラップで岩盤侵食量、自動撮影カメラで落石発生個所・規模・時期、サーモグラフィーで温度分布、データロガーと各種センサを組み合わせて気温・地温・降水量・岩盤水分を観測しています。地形変化が激しく、2017年9月に装置の一部が破壊され、観測の継続が困難になりました。